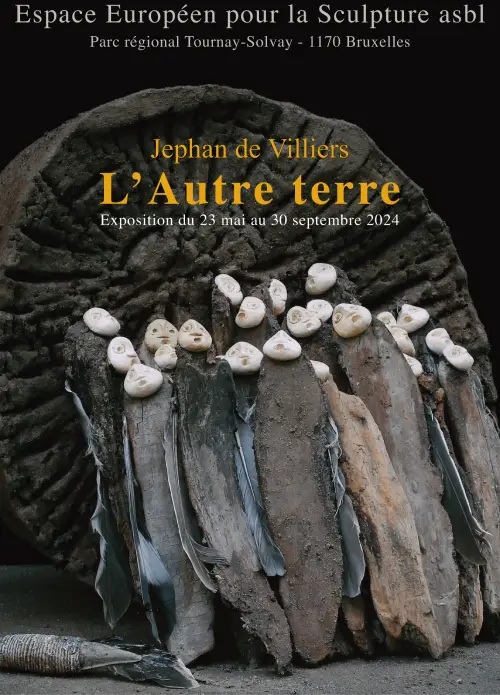

JEPHAN DE VILLIERS

Jephan de Villiers est un des cinq artistes associés pour l’exposition inaugurale intitulée “Des sculpteurs et des arbres” en 1992

Jephan de Villiers par Emmanuel Driant

Derrière la terre-qui-existe se trouve la terre-qui-est. L’œuvre de Jephan de Villiers témoigne de cette autre terre, nous montre une autre affirmation des réalités, hors l’espace quotidien, venant d’une foret au vent absent dont la sonorité s’est couchée dans le masque des teintes mates, dans les frémissements des formes, des nœuds et des glissements, des épaisseurs fragiles et des immobilités furtives.

Le travail de Jephan de Villiers se bâtit à partir de quelque chose que la forêt laisserait advenir quasiment par inadvertance. Habile captation de ce que l’on croyait dérobé pour toujours, et que le regard et la main relèvent, déploient, déposent et contemplent.

Derrière le vent, dans les plis que la terre étire et sépare, s’accomplit en silence, sans histoire, un peuple d’images et de figures. L’orpailleur le rend au jour. Ces épiphanies, que le poète autorise par degrés et dont il gère les débordements possibles, sont à la fois sculpture et théâtre, mises en scène d’un monde d’abord de traces, de forces, de sensations, porteuses d’images puissantes, celles du milieu de nos origines et de nos questionnements de toujours : la forêt.

La marche en forêt est le départ en même temps que l’aboutissement de la quête, qui se relance et se reboucle à chaque exploration nouvelle. Du point de vue de l’autre terre, le marcheur ne bouge pas, il est au centre et dans l’être du monde. A chaque pas le chemin se déroule, le marcheur est déjà dans son œuvre. La pensée tournoie, attentive à ce qui pourrait se produire à l’insu des pieds. Il n’a pas de rendez-vous sur les drèves des bucherons. L’œuvre n’est jamais vraie, elle est toujours juste. Comme elle s’alimente aux bribes des arbres, aux érosions des souches, à l’écume de la dispersion, on pourrait croire qu’elle nait du hasard. En effet, tout est toujours possible, mais jamais n’importe où, n’importe comment, n’importe quand. A cet instant chaque geste de la terre est unique. Tel pli fortuit dans le sol est la promesse d’une piste. Puis le regard et la main se risquent, ou prélèvent d’instinct ce qui va confirmer l’œuvre, la porter en avant d’elle-même, la faire devenir. Les sentiers sont intérieurs.

La forêt est une réserve propice. Un repaire de trésors virtuels. Tous les sens en perçoivent le langage, qu’ils partagent et concilient, différemment selon la saisons, dans l’atelier de l’imaginaire. Cette collecte diversifiée, inépuisée au fil des mois et des parcours, où chaque élément fait écho à tous les autres, instaure sans doute chez notre marcheur le sentiment d’un espace prospère et d’une temporalité vivante, qui donnent un prix à son errance, une cohérence à l’informulable. Et avec lui nous sommes conviés à un nouvel apprentissage des lieux, à l’écoute en nous d’une forêt prenant toujours une autre direction qu’elle-même, antérieure à elle-même (comme les bifurcations des branches de l’arbre qui, loin d’éloigner du tronc, l’encouragent dans ses racines).

Pour signifier l’échange, des sculptures sont parfois redéposées sur une souche, dans l’entaille d’un arbre, ou enfouies en terre : éteindre, dans une écologie subtile, ce que la marche avait détourné de l’humus, pour mieux féconder les aventures à venir.

Il y a plusieurs temps pour cette marche. Celui de la forêt de printemps et d’été, lieu de contacts, des circulations, des mélanges, des aérations et des métamorphoses. Entre ciel et terre, ramures et feuillaisons tracent une écriture faite d’entrelacs et de ruptures, de clartés et de désordres, où se voilent et se dévoilent, dans un battement d’évènements sans cesse en invention, les extravagances de la feuillée, les frondaisons larges, l’exubérance de la lumière, les ventilations bruissantes des envols d’oiseaux, les allégresses de l’écureuil naviguant dans les flambées des branches, où les vérités, scintillantes et provisoires, ne font que passer et se travestir pour en point aveugler.

Puis la feuillée s’émiette, tandis que l’humus se rassemble. Les métamorphoses esquissées vont s’approfondir ou s’évanouir. Le vent, sans proie, n’est plus que l’envers du silence. Le marcheur médite face aux pures présences, qui sont sans réponse si ce n’est d’être là. La terre n’est plus en fête, elle se fait radicale. Et dans ses bords, dans ses franges, apparaissent les figures possibles. les accidents des bois et des pierres gagnent une stabilité, une éternité. L’œuvre inspire la forêt, qui à son tour appelle la main, Jephan de Villiers est en quête de l’immanence du monde.